必赢nn699net与珠海世纪鼎利科技股份有限公司(简称世纪鼎利)深化产教融合、全面校企合作,于2021年6月共同成立了鼎利通信产业学院。珠海世纪鼎利科技股份有限公司(简称“世纪鼎利”)成立于2001年,于2010年1月在创业板上市。集团总部位于珠海,是国内唯一的产业+教育的双主营上市公司。目前已成为无线通信领域主流的测量测试仪表提供商,位居国内前列的无线网络服务和端到端解决方案提供商,国内领先的基于RFID技术的工业机器人装备、RFID产品、物联网行业解决方案的产品与服务提供商。

该产业学院有软件工程(JAVA全栈工程师)、通信工程(5G运维)两个本科专业。校企双方本着共建、共管、共享的原则,按照“专业共建、学生共育、师资共培、项目共研、资源共享、责任共担”的人才培养模式,整合资源、突出优势、明确职责、深度融合,世纪鼎利利用其产业和技术资源,贯穿人才培养全过程,加快西亚斯软件工程和通信工程专业建设,培养产业发展所需的高素质应用型人才。

人才培养模式

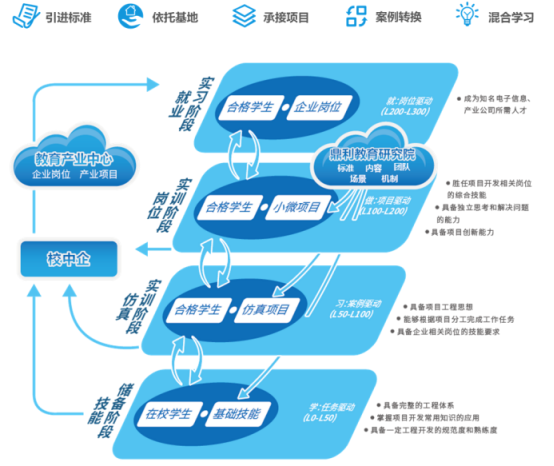

世纪鼎利组建有鼎利教育研究院,依据产业技术标准、用人标准,组织教育专家与企业专家,携手教学名师,将产业项目经验转换为教育能力,研究制定了符合国内外教育发展趋势的人才培养体系。秉承“以产业带教育,以教育促产业”的教育理念,推行UBL(Ultrawise Blended Link) 人才培养模式和CDIO工程教育模式,链接“产业云”和“教育云”,以真实企业项目和生产环境为载体设计学习情境,全面提升学生的实践能力和职业素质,实现人才培养与产业需求的无缝对接。

校企双方本着共建、共管、共享的原则,共同制定了具有产业特色的通信工程和软件工程专业的人才培养方案。由企业工程师承担合作专业人才培养方案的核心专业课程,引入世纪鼎利独创的UBL人才培养模式,通过引入真实企业环境、真实工程师、真实项目案例等“三真”教学环境,突出学生工程实践能力和职业能力双能力的培养,完善西亚斯产教融合协同育人机制。

师资情况

世纪鼎利委派高级工程师和具有人力资源资历的学业导师,参与该产业学院学生教学及管理工作,对于合作共建的两个专业,先后派遣拥有硕士学位或中级以上职称企业工程师13人;同时,加强“双师双能型”师资队伍建设,举办鼎利教育“产教融合高级研修班”、实践型双师型教师培训班等,累计为21名学院老师提供到世纪鼎利总部开展培训学习机会,开展挂职锻炼、顶岗工作或参加项目培训等,提高了学院“双师型”教师比例。

合作课程

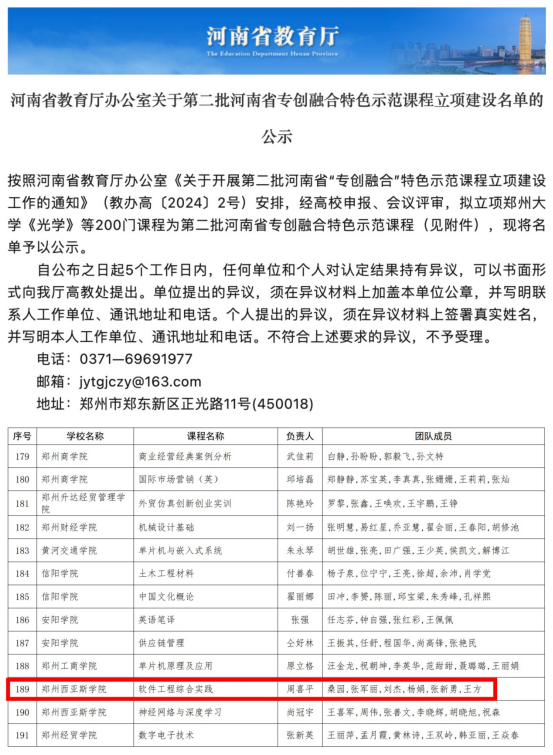

依托世纪鼎利产业资源、项目资源和工程技术人员资源,引入企业、行业先进理念、先进技术和真实项目,共建课程和共同开发教材。合作开设《JavaEE企业项目开发》《敏捷式开发环境构建》《容器与集群技术》《Web前端框架技术》《分布式开发框架》等19门课程,累计承担3744课时。其中,《软件工程综合实践》获批立项河南省第二批“专创融合”课程建设,《对象关系映射技术》《数据库系统》《Java Web程序设计》《数据结构与算法分析》等4门课程获批立项校级重点课程建设。

学科竞赛

科研方面,鼎利通信产业学院联合计算机与软件工程学院、电信与智能制造学院申报河南省智能制造数字孪生工程研究中心、河南省5G通信行业学院等省级项目,积极协调世纪鼎利总部师资力量及成果建设,及时提报数字孪生工程研究中心相关支撑材料,为数字孪生工程研究中心的顺利申报贡献力量。

同时,该产业学院坚持“以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促练”的教学方式,夯实学生专业能力,着重培养学生的创新意识、创新精神和研究能力,组织学生参加“大唐杯”“鼎利杯”“御网杯”等学科竞赛,企业工程师利用课余时间耐心辅导学生,做好竞赛准备,共斩获A类赛事奖项70余奖项。

就业

鼎利通信产业学院首届学生将于2025年毕业,学院通过真实企业环境、真实工程师、真实项目案例等“三真”教学平台,扎实推进学生工程实践能力和职业能力双能力的培养,提高学生职业素养和职业能力,使学生更加适应社会和行业的需求,提高学生就业竞争力。通过深挖世纪鼎利自身及上下游企业的资源优势,为学生就业创造更多的机会,切实提升毕业生就业率和就业质量。

实习实训

发挥世纪鼎利自身及其上下游企业实习就业优势,依托世纪鼎利教育产业创新人才培养模式,建设省内外实习就业基地,进一步拓宽就业渠道。经过考察和协商,与河南信安通信技术股份有限公司、华夏邮电咨询监理有限公司、郑州聚泰科技有限公司、郑州数能软件科技公司、中呈科技有限公司、河南三好法务科技有限公司、河南数慧信息技术有限公司、河南蝶众智能科技有限公司、河南省特邦软件科技有限公司等9家企业达成并签订共建校外实习基地。

此外,累计投入资金400万元用于鼎利通信产业学院软工、通信网优等2个专业实训室的建设,面积达406平方米,为鼎利通信产业学院人才培养搭建实践教学平台和创新创业孵化平台。实训室采用世纪鼎利“三真”模式,既能保证专业核心课和实践课教学的需要,也能保证师资培训、技术培训和“1+X”仿真实训认证的需要。